Architettura, lezione numero 21

La cultura, quella alta, è una sola: quella umana, che ha un principio fondamentale inviolabile: tutto ciò che può e vuole vivere deve poterlo fare.

Il verbo ‘vuole’ distingue l’uomo dagli altri viventi, perché solo l’uomo ha coscienza e conoscenza della propria condizione, e solo lui può agire decidendo.

Ma proprio tutti devono vivere?

È possibile fare eccezioni?

Ecco, quando ci si pone questa domanda, che impone distinzione tra esseri con gli stessi diritti, si comincia a costruire una sottocultura a cui appendere le più fantasiose teorie che sempre, nella storia, sono approdate infine nel razzismo (più o meno mascherato), nella prevaricazione e nella violenza omicida. Poi guerra e catastrofi.

Ma in questo modo si esce dalla sfera del principio generale che, essendo tale, sta al di sopra di tutto e lo governa.

Semplice.

Perché?

Perché la morte per la natura non è un problema, perché non esiste, è solo un cambio di relazioni, e pensare di poterla gestire con l’interruttore della ragione è pura illusione. Non è gestibile, non è attraversabile nemmeno col pensiero. A dirla tutta non è nemmeno concepibile, come dimostrano le varie allegorie popolari nate per rappresentarla.

Ve lo posso garantire perché ci ho provato ad attraversarla, avendone avuto recentemente la necessità per capire.

Quando si ha un problema serio, infatti, molto serio, non lo si può semplicemente saltare, scartare o sorpassare. Per risolverlo e superarlo lo si deve attraversare, bisogna passarci dentro e, quando ci si trova dall’altra parte, se ne esce in piedi e sulle proprie gambe, più forti e attrezzati di prima.

Ma questa volta non ce l’ho fatta.

Impossibile.

Non essendo credente, senza neanche il conforto del buon Dio, sono rimasto coinvolto in un viaggio verso niente, un buco nero che assorbe ogni minima energia.

Però dopo si capisce molto.

Si guarda da una prospettiva diversa, dal basso, di traverso, mai centrali – ho detto ‘si guarda’ non ‘si vede’ che fa un’enorme differenza. Si guarda dal fondo della fossa – perché mentalmente ci si è stati – e si guardano tutte le sottoculture che sono proliferate per riempire in qualche modo questo infinito niente.

Sottoculture piccole e grandi, come sono rispettivamente il localismo o le religioni, tutte pronte a occupare uno spazio che non esiste e rivendicare una qualche superiorità etica rispetto ai propri simili. Ma le differenze tra culture religiose, o altre semplicemente polari, non stanno in un contenitore etico, ma molto più banalmente estetico. Nessuna di queste vivrebbe senza liturgia, senza costumi, senza danze e cori, mentre la cultura vera, i principi, non hanno bisogno di rappresentazione alcuna.

Due considerazioni da fare, quindi.

Prima: se una figura culturale a cui ci riferiamo non ha necessità di immagini allegoriche, vuol dire che sta ai piani alti dell’etica e governa (o dovrebbe) governare tutti gli altri.

Seconda: se quella che noi chiamiamo estetica, che è l’arte, seduzione dei sentimenti, ha un potere così forte da portare sul piano dei principi anche solo piccole comunità locali – spesso con l’appoggio di importanti e forbiti intellettuali – bisogna riconoscere che, rimesse le cose al loro posto nell’armadio dell’esistenza, questa virtù può essere uno strumento efficace e straordinario per dare alle coscienze quella che è l’unica ragione di vita della comunità umana: vivere.

L’arte ha proprio questa funzione.

L’architettura è arte in questo senso.

Non importa se deve chiedere aiuto alle scienze tecniche e umanistiche tutte insieme, lo chieda anche nei posti dimenticati, perché ha uno scopo più alto che si rivolge direttamente al principio generale della vita.

Ogni architetto ha quindi il dovere di lottare per questo scopo, mettendosi in gioco per liberarsi del giogo delle parcelle sempre più addomesticate da una concorrenza in cui la qualità professionale sta diventando sempre più tecnica e legale. L’architettura, dimenticata, e riservata solo a chi la sa donare col piglio del maestro di cerimonie del Re Sole, così muore e con essa la meravigliosa società che ha costruito.

Lezione numero 22

Ora veniamo alla ragione chiave, secondo me, di tutto il disastro urbanistico contemporaneo, realizzato con una visione solo legale e utilitaristica del costruito. Manca del tutto l’architettura, mai citata, che dovrebbe, invece, essere l’artefice principale di ciò che si costruisce. Voglio chiarire che sto parlando di architettura e non di architetti. L’architettura la fa chi la sa fare e non solo chi crede di averne i requisiti e l’esclusiva. Quell’architettura che insiste a chiedere una legge apposita per favorire lo sviluppo e la crescita culturale e sociale del paese, ma infine non può fare nulla contro questo principio assoluto e generale che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha dichiarato prioritario su tutte le altre norme, inderogabile, al punto che sembra valere più del diritto a non annegare in mare.

Al diritto alla vita, e viverla come si vuole, si possono opporre eccezioni, anche le più fantasiose o volgarmente egoistiche o meschine, ma questo principio non tollera eccezioni.

Credo quindi che ci debbano essere robuste ragioni ideali e fondate su solide basi scientifiche per rivendicare, fino alla corte più alta, la propria autorità giuridica.

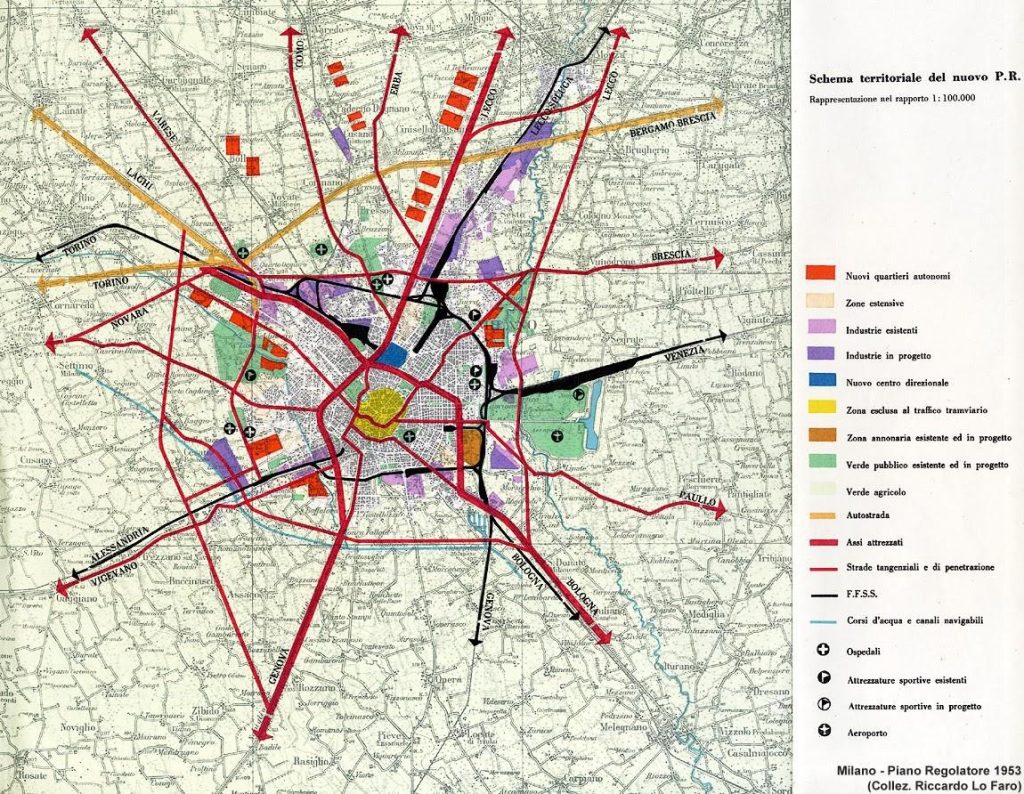

Ebbene, non si tratta nemmeno di una legge ma di un articolo di un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere solo provvisorio: l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, ma che, dopo aver devastato mezzo paese, resiste inossidabilmente da 62 anni, tanto da diventare monumento di un pensiero ormai dato per scontato: concernr la distanza che occorre tenere tra pareti che contengano finestre, anche una sola, e non importa dove. La ragione di tale imposizione sta nella insalubrità degli edifici che anfratti, cavedi o altre composizioni planimetriche potrebbero determinare. Per questa norma, Genova e tutti i centri storici italiani andrebbero demoliti e sostituiti con un ‘plan Voisin’ nazionale. I tempi del decreto sono più o meno quelli nei quali Le Corbusier – architetto immenso ma urbanista da arresto – pontificava teorie oscene.

In quegli anni, nei centri storici – ora chiamati tecnicamente zone A – ci vivevano gli immigrati del sud del paese, in edifici senza bagni, umidi, inadeguati, e la gente del posto scappava nella prima periferia in alloggi nuovi, con grandi finestre e balconi al sole. Risulta perciò legittimo che teorie che favorissero il rinnovamento delle proprie vite fossero favorite.

Poi le situazioni cominciarono a cambiare.

Tutti noi, oggi, possiamo sperimentare che girare a piedi in una contorta strada larga 3 metri dà sensazioni ben diverse dal frequentare vialoni paralleli e percorsi da automobili veloci.

Tutti noi abbiamo ormai conoscenza d’aver sviluppato tecnologie per il restauro ed il recupero degli edifici – in Italia siamo i primi al mondo – e che se le abitazioni, dopo il restauro, fossero ancora umide e dannose per la salute, molti nuovi immigrati starebbero al posto di molte persone facoltose che, invece, le hanno scelte per andarci a vivere, mandando il valore del mercato immobiliare a livelli vergognosamente ostili. Di fatto le zone A sono escluse dagli effetti di tale provvedimento, ma rappresentano l’esempio di come sia falsa e vecchia teoria affidare al solo distanziamento tra i fabbricati la salubrità di un isolato. Teoria sul distanziamento che funziona, pare, solo in tempi di ‘pandemie’, che sono tempi e situazioni di emergenza, ma che dura da 62 anni ormai completamente fuori da ogni realtà immaginabile.

Ma soprattutto dimostra quando la progettazione dovrebbe favorire la riduzione degli spazi sprecati, senza abuso e spreco di suolo, come insegnano i vecchi centri che, suggerendo il loro impianto planimetrico, oggi non si potrebbero realizzare.

Questa balorda, inconsapevole e potente limitazione ha guidato la mano di ogni progettista che ha svolto attività produttiva, costringendolo in infinite scacchiere che costituiscono tutto il costruito dopo tale norma. Prima comandava il Codice Civile, con prescrizioni ben collaudate che arrivano dagli antichi romani, e che allora furono giudicate inadeguate al nuovo tempo e superate.

Ma ora, non sono decisamente inadeguate?

Dove sarebbe questo robusto principio che dovrebbe tenere in piedi una stupidaggine simile?

La desolazione delle periferie, la frustrazione di vivere intruppati in scacchiere impersonali, non ha bisogno di sartoria, rammendi o altri artifici retorici concilianti, ma di gomma arabica per cancellare una stupidità urbanistica che giudici – che non sanno nulla di progettazione – e funzionari – che probabilmente non hanno mai progettato – non riescono a riconoscere sotto il loro naso.

Lezione numero 23

Ora una riflessione sulla differenza tra l’architettura e gli architetti.

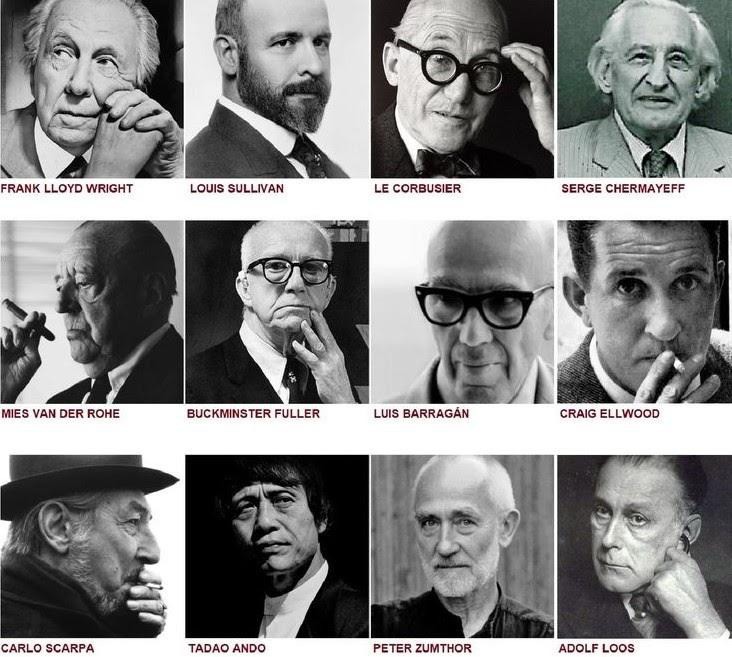

Ho ripreso un articolo da una rivista cilena che dice e si chiede perché un bel numero di personaggi del passato, tra cui i più noti, non avessero titolo accademico specifico per progettare l’architettura (che è il modo ufficiale di certificare una formazione; ma quale, trattandosi sempre di teorie in conflitto tra loro?). Eppure ne son diventati maestri.

Il caso più noto in Italia riguarda Carlo Scarpa, dal talento immenso e una determinazione pari, mai certificata con bolli e titoli, tanto da dover difendersi più volte in tribunale dall’accusa di abusare della professione.

Non tutti i paesi civili hanno però un elenco coi nomi di chi può lavorare o meno.

Noi, vergognosamente, portiamo avanti quello nato dalle leggi razziali/fasciste del 1939, ma pare che nessuno se ne faccia un problema, convinto com’è che per progettare sia sufficiente un pezzo di carta autentico per salvarci dalla catastrofe ambientale. Un modo di ragionare che lo Stato pratica giornalmente, per concedere o proibire, infischiandosene altamente del resto e delegando ad un’unica chiesa le tante professioni ideali a cui il confronto, che viene proibito per deontologia, farebbe solo bene.

Nel nord Europa la professione è veramente libera e, nei paesi anglosassoni, chiede solo di appartenere ad un organismo autonomo senza la benedizione dello stato padrone.

Più si scende a sud, più aumenta la preoccupazione per la felicità dell’architetto e meno quello per l’architettura. E si vede benissimo quanto conti il valore della progettazione al nord e quanto poco al sud.

La verità è che per fare architettura ci vuole un architetto, vero, capace, ma se non certificato, come suggerisce l’articolo, forse meglio. Poi possiamo parlare di professioni tecniche, ma quello è un altro discorso.

Il link all’articolo tradotto è:

Lezione numero 24

Nella lezione 22 precedente abbiamo scoperto con quanta inconscia irresponsabilità la norma sulla distanza tra ‘fabbricati con finestre’ abbia rivelato il suo diritto di elevarsi a categoria di principio, incontestabile e insormontabile. Ma non ne conosciamo più la ragione che, se effettivamente rimane quella dichiarata all’epoca della sua emanazione, risulta sbagliata, arcaica, superata, illogica ma soprattutto estremamente dannosa per la composizione dei progetti d architettura.

Questo fatto, tra l’altro, rimane sintomatico della pretesa della scienza urbanistica di prevalere e governare l’architettura, assumendone il comando (ma senza mai la responsabilità conseguente), la direzione e la condotta per costringerla a rincorrere la banalità delle norme dentro a schemi sempre più rigidi e soffocanti.

La paranoia normativa ha raggiunto un livello tale che occorrono esperti tecnici e legali per interpretare tutto ciò che qualsiasi amministrazione riesce a scrivere nei documenti, che siano piani di attuazione o di tutela indifferentemente. Spesso illeggibili e grammaticalmente contorti perdono di vista il motivo per cui vengono scritti ma dedicano tutto l’interesse e l’attenzione alla sola parte ermeneutica e legale della questione, instaurando una condizione giuridica anomala, goffa, imballata e ormai al limite.

Nell’impossibilità di poter dialogare con un sistema altamente confuso, ingessato, ma ben prefigurato e imposto dalle varie amministrazione, non si trova nessuna possibilità espressiva sufficiente a giustificare una presenza architettonica importante, non banale. L’unica architettura possibile deve rivolgersi al proprio interno e diventare contesto di sé medesimo, virando fatalmente in una condizione autoreferenziale e unica, dotata di forte personalità, tale da diventare una sorta di attrattore e riqualificare l’intero sistema urbanistico circostante. L’idea del museo di Bilbao, di Frank Gehry, costruito in una delle parti meno prestigiose della città, impone con un atto d’arte inequivocabile questa pretesa riuscita.

Tra l’altro, come tutte le opere pubbliche che possono realizzarsi in deroga a norme che il diritto vorrebbe uguali per tutti.

Nelle città contemporanee, la moda di affidare a firme note il progetto degli spazi importanti, se da un lato è sintomo di un provincialismo diffuso e desideroso di farsi proteggere dal prestigio di un nome, dall’altro almeno offre esempio per le visioni di un qualche futuro.

Ma la cosa più importante è che questa nuova centralità rimette in cima alla gerarchia dei valori l’architettura e dimostra quanto l’urbanistica dovrà in futuro dipendere da essa.

Prima l’architettura perché è soprattutto lei a definire l’urbanistica altrimenti chiamata alla soluzione di un falso problema.

Lezione numero 25

Qui propongo tre testi brevi che avevo scritto a mano su fogli appesi ai muri della galleria, per una mostra che avevo allestito a Roma grazie all’invito di Luigi Prestinenza Puglisi, nell’aprile 2017.

Li ripropongo perché sono una buona sintesi delle mie idee e principi sull’architettura. Idee che si possono discutere e cambiare, perché le idee, con una buona ragione, si possono sempre cambiare, ma i principi mai.

Con questo testo finiscono le prime 25 lezioni che molto presuntuosamente ho così chiamato. Ognuno, ovviamente, è libero di considerarle quel che vuole.

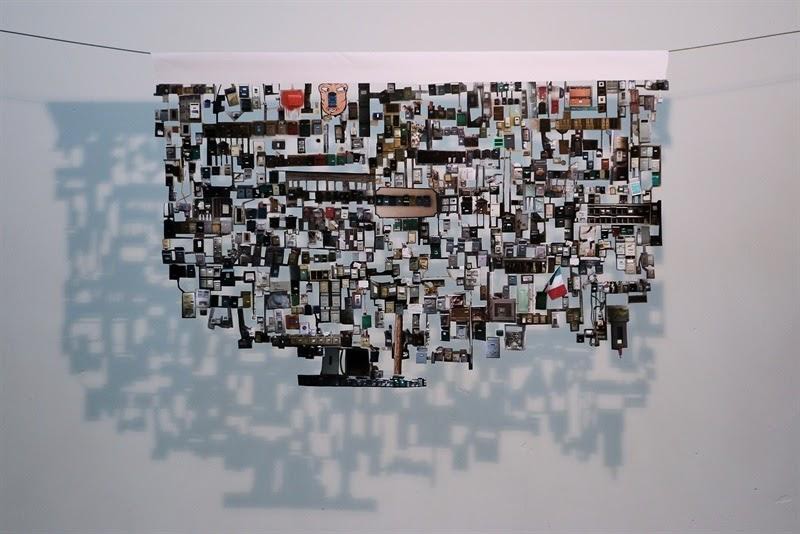

1 – Questo dipinto non rappresenta e non vuole rappresentare nulla; è un pensiero espresso e compiuto ma senza nessun significato.

La liberazione dal senso è la conquista più grande dell’arte contemporanea. Il ‘linguaggio zero’ è danza di segni nell’assenza di senso.

2 – Come per la musica e la danza, nessuna architettura ha senso fino a che non glielo si attribuisce.

Le architetture sono generate dai gesti e non dai racconti: per questo creano spazio. Cosa fare di questo spazio diventa un problema successivo. Forma e funzione interagiscono, sempre, anche nella nostra indifferenza.

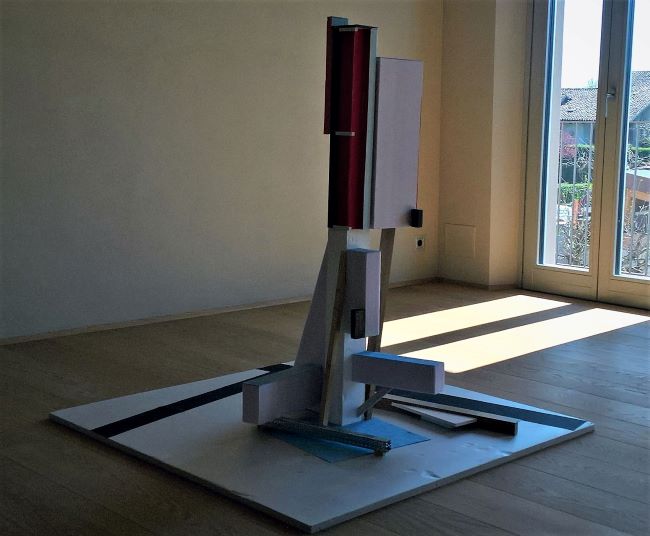

3 – Questo progetto è una danza, un raccontare come travi, pilastri, muri, vetrate nascano e comincino una loro vita autonoma. Come le persone nel loro percorso quotidiano, a volte s’incontrano e altre si scontrano. Quando questo avviene si genera sempre conflitto.

La capacità dell’architetto di risolverlo è la parte più interessante della vita e, quindi, dell’architettura.

Si dice che il diavolo stia nei dettagli, perché è lì che nascono i conflitti; perciò i dettagli, per suscitare emozioni, hanno sempre necessità di una premessa conflittuale. L’architetto, in fondo, si ispira sempre alla vita.