Lezione numero 16

Bruno Zevi definiva la simmetria «Una grave malattia psichica, sintomo di instabilità interiore. Un edificio simmetrico incarcerato in se stesso, è antisociale». Nell’architettura evoluta, in un mondo che vive solo di relazioni tra le cose e le persone e di contesti sociali e culturali diversi, un concetto come la simmetria è diventato ridicolo. La simmetria, in natura, ha senso solo se implica il movimento e la crescita dei corpi per adempiere a determinate funzioni. Una mano non è simmetrica; lo è un braccio, perché le persone hanno due braccia e si muovono. Ma le case non si muovono e non crescono, per cui è sciocco costringere gli ambienti di vita, che tra l’altro dovrebbero favorire il percorso solare, mai simmetrico, a obbligarsi a forme preconcette pensate solo per sé stesse.

Solo un vezzo appagante e autocompiacente di un autore può ignorare le ragioni funzionali dell’architettura per rivivere un canone estetico superato.

Non stiamo parlando di passato. Nella storia la simmetria aveva un senso perché gli edifici rappresentativi e importanti fondavano la loro realizzazione su impianti rigorosi, per ragioni costruttive e pratiche che ne avrebbero imposto la teoria architettonica. Soprattutto su questioni di statica dei muri portanti, di centralità delle finestre, di solai e di tetti che costringeva l’architettura all’interno di questi vincoli. Nessuno avrebbe approvato come disciplina sbalzi o aperture funzionali ma disordinate, per l’impossibilità di risolvere il problema dal punto di vista statico. Che questa condizione abbia dato risultati eccellenti, non c’è dubbio. Ma è il passato.

Questa rivoluzione distributiva, che dobbiamo alle avanguardie dei primi del novecento (in concomitanza con le invenzioni della tecnologia e delle teorie scientifiche) ha permesso al mondo delle costruzioni moderne di liberarsi degli impianti chiusi e rendere le piante aperte; ha liberato lo spazio delle abitazioni, dando la possibilità agli ambienti di conciliare forme, dimensioni, orientamento, disposizione, contribuendo notevolmente al benessere degli abitanti. Questione questa ormai imprescindibile da qualsiasi progetto di architettura.

Lezione numero 17

Alla natura cinicamente non importa della bellezza. Se qualche paesaggio ci appare in particolare seducente e rapisce il nostro sentimento, questo succede perché fondamentalmente ne siamo funzione e riconosciamo in lui gli stessi meccanismi interpretativi che compongono il nostro giudizio estetico.

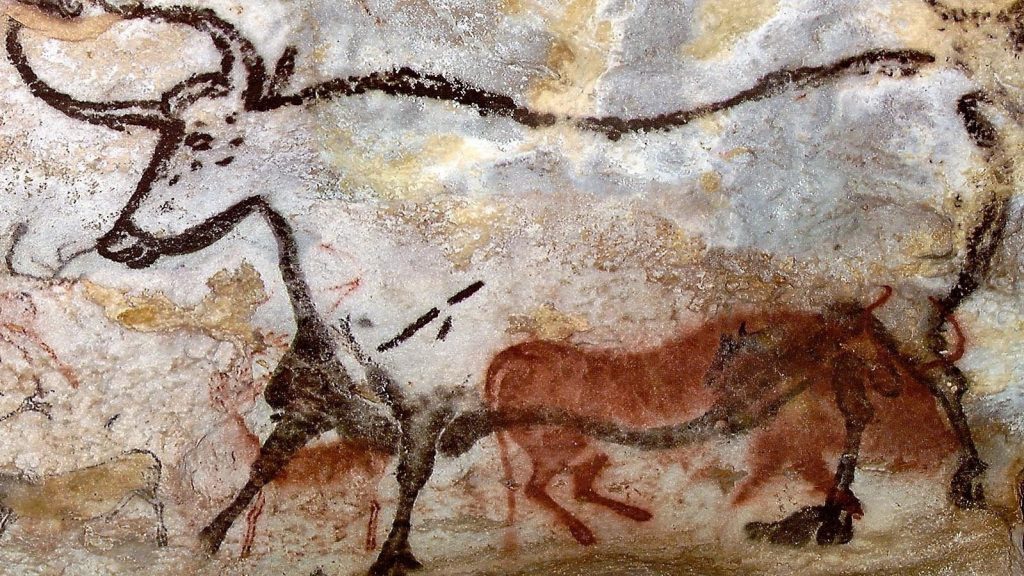

Questo tipo di giudizio, di cui l’arte è interprete da sempre, fin dai dipinti rupestri, ha viaggiato nei millenni arrivando alla condizione attuale, nella quale essa non si riconosce più nella bellezza del creato, ma nel suo valore antagonista in termini di espressione estetica ed artistica.

Per questa ragione, essendo parte di questa stessa sensibilità, anche l’architettura si pone in antagonismo con la dote originale dell’arte, tanto che discriminiamo radicalmente tra un giardino e un edificio che gli vuole assomigliare.

Per la condivisione ideale delle stesse ragioni dell’arte, se alla natura non importa della bellezza, all’architettura, in fondo, nemmeno.

Cosa vuol dire, quindi, quando parliamo di ‘bellezza’ dell’architettura?

Nulla, se riferiamo il concetto agli stessi argomenti che ci fanno amare il creato o l’armonia con lo stesso.

Molto, invece, se lo riferiamo alle ricerche e alle prospettive dell’arte più evoluta, l’unica che ci serve per l’indispensabile progresso umanistico. Arte, in particolare, che per sua vocazione è costretta a inseguire il mondo per ‘fucinarne il gusto’, e farlo senza la fiacca di pensieri, come la bellezza canonica, l’equilibrio e la misura, che noi erroneamente pretendiamo riferire all’armonia del cosmo, che le farebbero incontrare la sua paradossale antinomia.

L’architettura non insegue la ‘bellezza’ ma, come l’arte, cerca di costruirla, pur avendo qualità diverse.

Qualità che però non sono solo contemplative ma che coinvolgono anche le sue funzioni, indirizzando il giudizio estetico verso considerazioni più articolate che richiedono conoscenze più ragionate.

Lezione numero 18

Per il giudizio critico, l’architettura, che è sempre un evento reale, non è mai solo il suo disegno. È anche e principalmente la costruzione dei manufatti che definiscono un luogo, uno spazio, e compongo un posto in cui vivere. Il disegno (di progetto) ci dovrebbe dare soprattutto l’indicazione grafica e tecnologica di come realizzarlo.

Se si giudica il progetto solo sulla base della sua rappresentazione grafica, della sua ‘bellezza’, com’è d’altronde legittimo fare, non si coglierebbero appieno tutti gli aspetti che si vorrebbe giudicare.

Per mia esperienza personale, le grandi idee originali condotte infine secondo un disegno rigoroso e definitivo, senza rivedimenti successivi, ripensamenti e aggiustamenti – dovuti alla necessità di tradurre in realtà fisica e architettonica quello che si è pensato – non porta i progetti a grandi risultati spaziali.

Pretendere che l’architettura si adatti al disegno e non il disegno all’architettura rappresenta il maggior guaio degli ultimi 50 anni, nei quali, evidentemente, le suggestioni figurative hanno invaso anche i temi logici propri della materia. Infine, ci ha riportati in una visione retorica, storicistica e reazionaria del vivere quotidiano, che ha prodotto un imborghesimento diffuso dei valori sociali.

Diceva Pablo Picasso: “io faccio sempre ciò che non posso fare, in modo da imparare come farlo“.

Ovviamente, anche un progetto di architettura che ancora non si sa fare, occorre imparare a farlo.

Lezione numero 19

La diversità delle varie civiltà, anche in architettura, sono le risposte culturali che vengono date ad un’unica domanda esistenziale universale.

Gli uomini, che appartengono ad una sola razza, tutti biologicamente uguali, oltre ad avere le stesse esigenze fisiologiche hanno anche gli stessi sentimenti fondamentali: amano, odiano, invidiano, blandiscono, ecc…

La pretesa di giustificare risposte diverse (la tradizione) per il fatto d’essere figlie di domande esistenziali fondamentali diverse, non ha molto senso. Così come non ha molto senso rivendicare l’autonomia della propria cultura, benché condivisa collettivamente e confortata da ragioni storiche; infine per contrapporla a quella del ‘pensiero unico’ che oggi chiamiamo ‘globalismo’.

‘Globalismo’ e ‘localismo’ non sono domande diverse. Sono risposte diverse.

Risposte che provengono sempre dalle stesse domande e che dichiarano la misura all’adattamento per cui ogni uomo è destinato, individualmente e socialmente, sulla base delle conoscenze comuni, della capacità di apprendimento e dello scambio di informazioni alle quali può accedere. Le tradizioni, che sono i fortilizi delle conoscenze e dei costumi collettivi, anche se nella storia hanno subito ogni genere di contaminazione esterna, sono quelle che più sono determinate nella tutela delle proprie doti culturali, elevando sul piano dei principi e dei valori fondamentali quelle che sono state essenzialmente risposte locali a condizioni esistenziali storicamente rilevate.

Risulta evidente che, in situazioni e condizioni diverse, alle stesse domande debbano seguire, quando servono, risposte nuove e diverse, conseguenti con le conoscenze del momento e coscienti della strada compiuta in passato per lo stesso motivo. Questo percorso, che sembra di banale coerenza logica, trova, invece, soprattutto nel nostro paese, un enorme ostacolo ideologico che vede le risposte prendere il posto delle domande e, quindi, porsi al di sopra di ogni questione e discussione. Questo succede avendo persino affidato alle istituzioni il compito amministrativo della conservazione, le quali, senza un dialogo serio col presente, riescono solo a porre limiti invalicabili al progresso della trasformazione urbana. Tutela che, se da un lato risulta necessaria per non lasciare il paese in mano alle sole energie economiche e immobiliari, spesso indifferenti alle ragioni storiche, dall’altro procura un limite insuperabile ad un effettivo adeguamento dell’architettura alla civiltà del suo tempo. Un dialogo meno autoritario renderebbe tutto decisamente migliore, sul piano pratico e teorico, senza raggiungere livelli di compromesso così bassi che, quando non premiano l’imbarazzante mediocrità dei risultati o l’ostinata reazione dei conservatori culturali, giungono a condizionamenti ambientali addirittura ridicoli (ambientamento).

Lezione numero 20

ll ‘pensiero unico’, in architettura, non è una novità. Appartiene alla storia del mondo dai tempi dell’antica Roma ed ha percorso tutta l’arte classica fino alla fine dell’ottocento.

Lo ‘stile internazionale’, come la nostra cultura profonda, ha origine nella Grecia antica e, se si escludono le pause medievali e le rivoluzioni delle avanguardie del primo novecento, è arrivato ai nostri giorni dove, pare, ancora non abbia intenzione di fermarsi.

Pressoché tutti i palazzi del potere in giro per il mondo, infatti, sono, tutto sommato, in stile neoclassico. Soprattutto quelli più autoritari.

La considerazione curiosa è che ogni destra dispotica e nazionalista rivendica la propria autorità e identità culturale traducendo nello stile classico ogni edificio che la rappresenti. Uno stile rigorosamente internazionale paradossalmente utilizzato a fini locali.

Combattere quello che viene chiamato ‘globalismo’ con lo stile neoclassico sembra uno sciocco artificio. Condannare gli architetti più efficaci a promotori di un proprio stile internazionale, del quale intendono servirsi per pura vanagloria, risulta essere riduttivo verso la critica dell’architettura e della possibilità di formare nuovi linguaggi senza vincoli passati.

La dominante di un pensiero unico, nel tempo richiesto perché il nuovo sistema si instauri, non sembra una ragione di difesa sufficiente a giustificare ogni azione censoria.