Eugenio Tibaldi è un artista che vive a Napoli. La sua ricerca invade abbondantemente il campo dell’architettura con risultati che, oltre a offrirci il gusto d’una realtà spesso fraintesa, aprono prospettive in tutto coerenti con la sostanza della più recente ricerca architettonica.

Tre sono le opere che voglio segnalare e dalle quali intendo trarre un qualche senso rispetto alla loro facoltà architettonica.

La prima riguarda una serie di trenta fotogrammi, che descrive con immagini progressive la costruzione di un’abitazione abusiva nei dintorni di Napoli. Il tutto avviene in trentacinque giorni – più o meno un fotogramma al giorno – compresa la recinzione con i cancelli, il giardino con tanto di palme e gl’inquilini (due, visto che si tratta di una casa gemella).

Trentacinque giorni sono il tempo minimo necessario affinché l’apparato burocratico di controllo del territorio riesca a produrre una qualche opposizione giuridicamente efficace.

Tanta abilità ed efficienza messe in atto per una simile performance, da un lato lasciano stupiti coloro che frequentano abitualmente il pregiudizio dell’indolenza dei popoli mediterranei; dall’altro ci danno la misura della capacità dell’illegalità d’essere altamente produttiva in un contesto apparentemente male organizzato e poco funzionale alla pianificazione. Pianificazione che, al contrario, dal reportage fotografico, risulta essere concepita con un dettaglio nei modi e nei tempi d’esecuzione riferibile solo a professionalità molto esperte. Qui niente e nessuno “sgarra”; tutto viene portato a termine con il massimo rigore e severità, nel rispetto di tempi strettissimi. Ci sono mezzi meccanici, tecnologie, maestranze e tecnici che si muovono con la massima celerità e la più severa disciplina. In tutto e per tutto illegalmente.

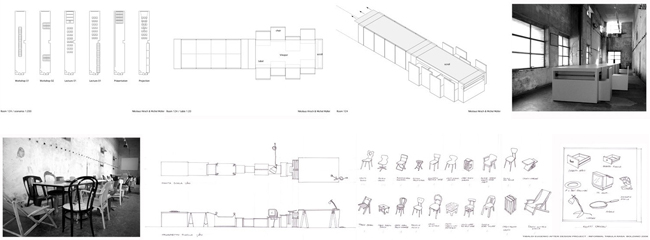

La seconda opera mette in luce la distanza tra il progetto di design e la sua reale fruizione. Mette in luce la distanza tra chi dovrebbe far fronte a necessità estetiche e funzionali collettive e chi dovrebbe realmente usufruirne.

In occasione della presentazione di un tavolo per ufficio, l’azienda che lo produce ha pensato di organizzare l’evento in un locale in disuso, probabilmente una vecchia officina, che offre per contrasto un’indubbia suggestione dell’arredamento proposto: un tavolo con sedie che, una volta chiuso, prende l’aspetto d’un parallelepipedo minimale. Nella stessa occasione è stato invitato l’artista a dare una sua personale risposta al tema del tavolo per riunioni. Egli, quindi, ha chiesto a una ventina di persone di incontrarsi, in un giorno stabilito e in tal posto, con il solo impegno di portare con sé la sedia con cui sedersi in occasione d’una generica riunione. La varietà delle risposte e la ricchezza di linguaggi è ben rappresentata nell’immagine riproposta nello stesso luogo.

La descrizione iper-reale del contesto emerge agevolmente nell’ambientazione minimalista, tanto che l’abaco descrittivo degli elementi che la compongono risulta eccessivo, un vero pleonasmo, perché l’insieme è interamente accessibile anche senza una scomposizione in parti. Sarebbe molto più utile il catalogo degli elementi di contesto, in assenza dei quali il tavolo perderebbe la sua cifra emotiva. Ciò mette in luce il limite espressivo del minimalismo modaiolo che, data la sua propensione al silenzio, sta nell’irrinunciabile necessità di confronto con un contesto molto ricco e rumoroso.

Al contrario, nell’ambientazione chiassosa e confusa, solo la presenza dell’abaco, liturgia necessaria al fine di ricondurre anche questa soluzione ad un progetto preciso, ci rimanda con la mente alla venerabilità del contenitore che, in fondo, in tale confusione sembrava scomparso.

La terza opera è un’indagine profonda sul senso dell’abitare nell’ottica di chi, di questo verbo, si fa soggetto.

L’artista ha distribuito un formulario con il quale viene chiesto alle persone di indicare, spuntando apposite risposte, in quale condizione abitativa avrebbero desiderio di vivere. Dice l’artista nella presentazione del questionario: “Con questo progetto è mia intenzione sondare la possibilità di realizzare un edificio utilizzando un canone di progettazione che rispetti in maniera quanto più fedele le esigenze delle persone che lo abiteranno.

Una sorta di palazzo ideale basato esclusivamente sulle risposte che ogni singolo futuro inquilino darà ad un questionario appositamente formulato. Ogni questionario darà vita ad una singola unità abitativa. Terminata la progettazione di tutte le singole unità, le stesse verranno poi raccordate nel “concept building” finale che dovrà rispondere al maggior numero di richieste dei singoli. In questo progetto verrò affiancato da uno studio di architettura ed uno studio di ingegneria in modo che il presupposto teorico sia realisticamente realizzabile.

Quello che “concept building” intende offrire è una alternativa progettuale evoluta e una proposta estetica complessa che intenda la professionalità come capacità di offrire alle persone ciò che chiedono.

Il risultato sarà non prevedibile, sarà più simile al paesaggio periferico postmoderno che alla progettazione razionalista dall’alto. Risponderà alle esigenze della città verticale, ma senza annientare la volontà dei singoli.”

scarica il questionario: POST PROJECT FOR UTOPIC BUILDING

Queste tre opere, sicuramente discutibili e contestabili dal punto di vista d’un architetto, hanno però l’enorme pregio d’indagare con spregiudicatezza quei territori della progettazione professionale che quasi nessuno intende frequentare con la stessa attenzione con cui si sfogliano, ad esempio, le pagine illustrate delle riviste. Gli architetti ascoltano poco e, con questa rinuncia, si perdono una moltitudine d’indicazioni e suggerimenti per soluzioni che, in loro assenza, altri pensano a provvedere.

Al di là di qualsiasi considerazione morale o moralistica, che quando le verità emergono con tanta evidenza espressiva ed emotiva non trovano ragione se non all’interno d’uno snobismo borioso e inaccettabile, io credo che la necessità di rinnovamento del linguaggio architettonico contemporaneo abbia trovato, trovi e troverà alimento proprio nei territori indagati anche da Eugenio Tibaldi.

La ragione di ciò sta nel fatto che questo genere di questioni, fondamentali perché l’architettura s’occupi effettivamente della realtà sociale, hanno soluzioni principalmente marginali, particolari, private, senza l’imperativo d’un significato collettivo astratto, senza quell’idea di contesto che assorbe tutte le cose non lasciando più nulla alle persone che dovrebbero usarle. L’architettura, in quanto bene effettivamente collettivo, dovrebbe scendere dall’altare dell’autocelebrazione, del senso comune, del significato ad ogni costo, e dovrebbe, abbandonando la pretesa d’un’esclusiva vocazione semantica, farsi cosa reale, tangibile, profondamente organica con il mondo delle persone vere. Questa era, in ultima istanza, la pretesa prima wrightiana, poi zeviana e continua a essere la nostra.

Ma veniamo alle opere in dettaglio.

La prima opera dell’artista Tibaldi, quella che concerne la casetta abusiva, dà come risultato una banalissima abitazione come tante se ne incontrano nel nostro paese. Il fatto d’essere concepita e realizzata abusivamente, con l’unico obiettivo dei trentacinque giorni, non ne tradisce l’aspetto. L’abusivismo, quindi, riguarda un fatto giuridico e morale, non architettonico. Con le carte in regola non succede nulla di meglio che possa distinguersi da chi quelle carte non ha. Anzi, mi è accaduto recentemente di rincorrere con lo sguardo ammirato alcuni frammenti edilizi che un tempo si definivano “superfetazioni”, piccole costruzioni, o parti di esse, senza alcun riferimento al contesto, le quali ostentano indifferenza per l’edificio che le accoglie. Sono il risultato di ripetuti abusi perché nessuno avrebbe dato loro legittimità architettonica e giuridica pur essendo, questi, l’esito d’una necessità abitativa onestamente rilevante.

Se visitate i vicoli della Marina di Porto Maurizio a Imperia, potrete verificare di persona quello che sto scrivendo e notare come gli ultimi restauri abbiano avuto cura di mantenere l’esistenza di anfratti, sporti e frammenti posticci.

Questo dovrebbe far riflettere coloro che continuano a pianificare con i principi dell’intolleranza, del proibizionismo e della censura, ispirati dal terrore che la libertà d’ognuno di poter adeguare la propria abitazione alla propria esistenza possa in qualche modo disprezzare il decoro imposto da un generico interesse collettivo.

Se il loro obiettivo è stato ed è tuttora il miglioramento della qualità architettonica generale, il loro impegno risulta essere stato e continua ad essere vano. Anzi, risulta oggi particolarmente gravoso e dannoso per la necessità dell’architettura di doversi rinnovare sperimentando nuove libertà espressive, le quali si possono trovare solo all’interno d’un chiaro dissenso verso le condizioni convenzionalmente accettate; ed è gravoso e dannoso per l’economia del paese e delle persone che devono subirne i soprusi, fatti di attese infinite che rubano tempo e vita, carte, bolli e documenti spesso inutili.

Perciò la pianificazione urbanistica dovrebbe cedere il primato della progettazione ambientale all’architettura, divenendone gregario duttile e fidato. Tanti sono gli esempi di opere recenti che hanno rimodellato urbanisticamente intere parti di città grazie alla loro eloquenza espressiva. Di questo successo sociale chiunque deve dare atto, qualunque tendenza s’abbia per compiacere il proprio gusto architettonico.

La seconda opera, il tavolo per riunioni, mortifica nella sostanza la moda minimalista del momento. Niente, infatti, è più distante dal sentimento contemporaneo dell’uniformità, dell’omologazione e del nulla espressivo.

La ricchezza di risposte formali per una funzione che dovrebbe essere unica, è una chiara replica a quanti continuano a cercare alimento grattando il fondo dell’avito barile ideologico. La funzione fondamentale, oggi, non è quella antropologica o neurologica, ma è quella essenzialmente comunicativa e snobbarne l’importanza non fa che dare occasione al conservatorismo nostalgico, che di questo aspetto ha interesse d’occuparsi con fermezza, di ricondurre tutta l’architettura ad una sorta di narrazione secolarmente compiuta, riassemblabile a piacere perché, d’un racconto, non sono importanti verità o falsità, ma solo trama e significato. Come si potrebbe giustificare la scelta del sindaco di Firenze di portare a compimento la facciata michelangiolesca di San Lorenzo se non mistificandone il dato comunicativo e infischiandosene dell’autenticità della scrittura?

Io credo che un’immersione nella realtà vera e profonda delle persone sia la sola cura per non perdersi nella retorica vuota dell’opportunismo mediatico e per capire fino in fondo le tensioni estetiche che ispirano i loro desideri.

Infatti, nella terza opera dell’artista Tibaldi, tali desideri vengono raccolti e catalogati analiticamente.

Questi, se adottati letteralmente, offrono sicuramente una suggestione data dai tanti paradossi che verrebbero generati: qualcuno, per esempio, esprimerebbe il desiderio di possedere un’abitazione ai piani alti, ma dotata d’ingresso direttamente dal giardino; qualcun altro vorrebbe i mattoncini mentre il vicino amerebbe il metallo o il legno o altro. Sicuramente, però, nessuno dei proponenti, alla fine, deciderebbe di vivere in una tale accozzaglia di forme e funzioni, benché in tutto fedeli alle loro specifiche richieste.

Ora, non è facile stabilire se quest’accozzaglia, incoerente, illogica, insignificantemente suggestiva, benché contenga in modo confuso ogni genere di luogo comune architettonico, appartenga ad una generica manifestazione artistica e non riguardi, invece, più particolarmente l’architettura.

Sappiamo che il compito dell’architetto sarebbe quello di tradurre le tensioni estetiche ed emotive riportate nel formulario in un progetto compiuto e, per quanto possibile, coerente. Ma è proprio sulla coerenza che occorre fare una riflessione. La sua precisa definizione dipende dalla stretta concordanza tra ciò che viene chiesto e le risposte che verranno date: se qualcuno mi chiede una cosa, per coerenza dovrò dare a costui ciò che più si avvicina a quello che mi ha richiesto. Questo è quello che succede normalmente qundo si è coerenti. Ma in architettura non è così. In architettura l’idea di coerenza prende altre strade, non più riferibili ai soggetti che ne hanno necessità e che pongono le domande. In architettura la coerenza fa riferimento solo a se stessa, rispetto al suo linguaggio, al suo nesso storico, alla sua condizione sociale e, udite udite, al suo contesto culturale. Ma quale? Quello degli architetti, ovviamente.

L’architettura, in sostanza, stenta a concedere agli individui la responsabilità di scegliere il proprio modo di vivere, come vorrebbe una democrazia matura ed evoluta. Responsabilità che fatalmente gl’individui si sono assunti comunque, riferendosi poco agli architetti, ma preferendo altri attori, meno vanitosi ma anche meno sensibili al rinnovamento del linguaggio, con i meschini risultati di massa che tutti possono incontrare percorrendo il nostro paese.

Eugenio Tibaldi, in fondo, accusa gli architetti di scarsa attenzione alle prerogative essenziali della democrazia. Insofferenti alle seccature del privato, essi preferiscono l’omologazione e l’inscatolamento di massa, motivando l’avvilimento sociale che ne deriva con la presunzione d’essere tutori d’un astratto fine collettivo che nessuno individualmente riconosce come proprio.

Le democrazie moderne e liberali, che si basano sul senso di responsabilità degli individui – responsabilità determinata in proporzione diretta con le libertà di cui possono godere – se hanno veramente a cuore il bene collettivo, devono dotarsi di strumenti per dare risposte convincenti ai singoli, i quali decidono da sé il proprio ruolo sociale, liberandosi di generiche soluzioni generaliste autocompiacenti e autocompiaciute.

Ma forse, per liberare l’architettura, occorre prima liberare gli architetti.

Eugenio Tibaldi è presente in UMBERTO DI MARINO gallery – Napoli – www.galleriaumbertodimarino.com

Il suo indirizzo di posta elettronica è eugenio.tibaldi@libero.it