Caro Paolo,

Gehry, dunque.

L’ho visto una volta sola, di sfuggita, alla biennale di Venezia del 1991.

Non era ancora il Gehry d’oggi, ma era già avviato a diventarlo. Qualcosa a metà tra l’omino della Bialetti (me lo ricordo coi baffi) e Danny De Vito. Con i suoi occhiali improbabili sprigionava una simpatia irresistibile.

Poco prima avevo adocchiato, in giro per i giardini, la mole mirabile di James Stirling. Un cingolato con in mano un misterioso sacchetto di plastica verde pistacchio come la cravatta, che sembrava gli fosse stata annodata nel buio da una mano compassionevole ma inesperta. Spaventoso ed esilarante allo stesso tempo come lo Gnolo di Alan Aldrige. Una cornamusa, però amplificata.

L’americano, invece…vederlo e sorridere di tenerezza era tutt’uno.

Non tanto per i pantaloni, che sembrava dovessero cascargli da un momento all’altro e neppure per quegli occhiali che, combinati con il naso, contraddicevano la sua reale consistenza e lo rispedivano a Hollywood come caratterista, al fianco di Jimmy Durante.

No. Gehry era simpatico come può esserlo lo zio celibe di un film di Frank Capra: per una specie di sommovimento interiore delle trippe stesse della simpatia.

Non credere che questa simpatia avesse qualcosa a che spartire con il compatimento che si può provare (sempre a torto…) per lo zio d’America. Per niente; vederlo era subito cominciare a lavorare di riga e di compasso impuntinandolo nella griglia cartesiana di un secolo e mezzo di cultura del nuovo mondo.

Un lavoro d’ascisse e coordinate con tutte le linee prospettiche al posto giusto, da restarci impigliati come Paolo Uccello nella fulminante biografia immaginaria di Marcel Schwob.

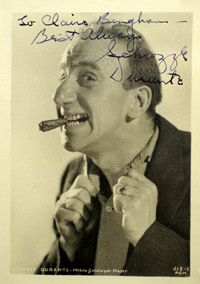

Laggiù all’orizzonte, sopra la barca a vela, salutavano Richard Dana ed Hermann Melville, mentre a riva c’era Whitman con un filo d’erba tra i denti, sbracato tra la spiaggia e il boschetto. Emerson e Thoreau passeggiavano più in là e, a cenni, chiamavano Nathaniel Hawthorne che, però non ne voleva sapere. Emily Dickinson sferruzzava sotto l’ombrellone chiacchierando con le sorelle Alcott del più e del meno mentre, poco più in là ,Mark Twain si dondolava, indolente come al solito, su uno sgabello e sputava di lato per centrare una bacinella alla deriva. Non la farò più lunga ma, credimi, c’erano tutti: Cole Porter, Fred Astaire, Groucho Marx ed Elvis…ma pure Davy Crockett e Wild Bill Hickok, Bob Dylan e Jimi Hendrix, Woody Allen e John Belushi e, se è per questo, anche James Brown, le Supremes e, of course, i Beach Boys in bermuda e con tavole da surf.

Non mancava, credimi, nessuno.

Trascendentalismo e pragmatismo sembravano squadernarsi su quella faccia (del tutto inconsapevole di tale epifania…) trovando la loro sintesi più o meno all’altezza del labbro superiore, nel sorriso che era, di per sé, un richiamo al quinto emendamento.

Tutti quei nomi, e altri ancora, trasparivano dalla sua cravatta a fiorami e dalla camicia a righe come se glieli avesse incisi il pendolo di Poe tra i peluzzi del petto; con la delicatezza di una piuma e senza che il suo cervello ne fosse minimamente compromesso: il cranio infatti, miracolosamente, non aveva subito danni. Come si poteva, allora, non essere conquistati da lui?

Ci vide (ero con due amici) e, incredibilmente, ci salutò da lontano. Ancora mi chiedo come mai, dal momento che non c’eravamo mai visti prima…o ci scambiò con altri oppure lo fece per pura esuberanza. Siccome, però, una signora, la moglie immagino, continuava a chiamarlo (“Frank!Frank!”) mi fece un gesto sconsolato allargando le alucce come fanno i pinguini e sospirando, quasi a dire “…eh cari miei, sarebbe bello fermarmi a parlare un poco tra noi…ma non si può…che farci… le donne….”.

Ne fui assolutamente conquistato, e pure i miei amici.

Rimanemmo seduti vicino al padiglione tedesco affascinati fino alla stupefazione continuando a raccontarcelo per mezz’ora come si fa con le barzellette riuscite.

Vuoi mettere lo smoking bianco di Vittorio Gregotti che zampettava a fianco di quella povera anima di Claudio Martelli (allora potentissimo, anche se oggi, dopo averlo visto ridotto a tenutario di un bordello televisivo a basso costo, non lo si crederebbe…sic transeat gloria mundi) e ognuno saltellava per sembrare più alto dell’altro?

Lì tutto quello che mi veniva in mente erano gli errori di grammatica e di sintassi dei suoi editoriali che, mese dopo mese, continuavano a martoriarmi dalle pagine di Casabella.

Questo affinché tu non pensi più (se mai l’avessi pensato) ad una mia predisposizione al martello pneumatico nei confronti dell’opera di questa epitome dell’ “homo americanus”.

Avrei preferito di gran lunga, credimi, trovarmi tra le grinfie un coso come Libeskind o, magari, due cosi come Coop. Himmelblau, e anche tre cosi come Herzog e De Meuron (sono due? Non importa, me li sarei lavorati anche in perdita e con sconto alla cassa: tre per due ). Invece, vedi le cose della vita? E’ capitato proprio a Gehry, il più simpatico di tutti. Uno strizzacervelli, magari, ci ricamerebbe sopra ( “La veemenza della tua reazione ha tutte le caratteristiche dell’amore tradito…” ecc.) ma il fatto, secondo me, è un altro.

La moda iperattuale, oramai pensiero unico, si fonda su imprecisioni linguistiche, su brandelli di luoghi comuni e rimasticature filosofiche di terz’ordine nonché su un basamentale e grandioso cinismo autopromozionale spacciato per “pluralismo e capacità di cogliere le novità epocali di un mondo in trasformazione”.

I più furbi, e i più amorali tra i suoi cantori sono tuttavia abbastanza avvertiti da tenere quasi sempre nascosto il nocciolo della centrale (oramai in fusione libera e del tutto fuori controllo) sotto tonnellate di cemento ideologico costituito da attestazioni di pura e semplice idiozia, che una critica imbecille riporta immediatamente in copertina come il non plus ultra della riflessione teorica. Dà un occhiata, giusto per tenerci alla cronaca, alla copertina del primo volume della collana “Domus d’autore” appena uscito questo sublime medaglione di Koolhaas: “Abbiamo scelto di non insistere sulla qualità delle costruzioni. Siamo piuttosto interessati ai loro effetti sugli utenti e sui visitatori…Le nostre architetture si collocano in un mare primordiale di costruzioni precedenti, dalle quali dipende la loro esistenza e alla cui esistenza esse provano a contribuire. Le abbiamo guardate con occhi da turisti, abbiamo affidato ad altri il compito di registrare le impressioni“. Cose che o non significano nulla e stanno lì solo ad indicare a caratteri cubitali come bersi il cervello è, oggi, tra tutte le attività, quella di gran lunga più redditizia, oppure qualcosa significano, e allora è arrivato il tempo di smetterla di ballare il minuetto vestiti da paggio, farsi turchi e dissotterrare la scimitarra.

Ma un architetto “candido” come Gehry, del tutto privo di artiglieria teoricista e, soprattutto, privo di quel supporto retorico in grado di far passare una scemenza improvvisata lì per lì come il frutto miracoloso di riflessioni durate decenni, era fatale che si spingesse fino a Stalingrado senza rifornimenti, tagliandosi le retrovie alle spalle o che, per rimanere “In the American Grain” , si andasse a ficcare a Little Big Horn sotto le palle di Cavallo Pazzo.

Un classico della disfatta per assenza di valutazione critica.

Non è, dunque, che Koolhaas, Hadid e Un-Studio facciano stronzate meno rilevanti di questa. E’ solo che loro, assai meno ingenui, sono in grado di mascherare sempre una volta di più il loro tragico pupazzo, di modo che esso continui a recitare il sorriso dell’attor giovane anche se i denti se ne sono andati da un pezzo e le gengive neppure più reggono la dentiera. E lo fanno, da vecchie volpi, con un surplus di furbizia teatrale. Riescono a rendere il ridicolo un po’ meno tale dando a vedere di farlo apposta (leggere, a questo proposito, le pompose stupidaggini para-teoriche con cui Koolhaas & C. infiorano i loro progettini).

L’americano invece (che, neppure tanto a caso, proviene dai boschi e dalle capanne di tronchi del Canada e che, a Los Angeles c’è solo approdato in cerca di palme) è stato fregato dalla sua stessa, residuale, autenticità.

Ancora fondamentalmente ruspante non fu sufficientemente salottiero da saper recitare fino in fondo la sua parte di raffinato artistone genialoide che ne pensa una più del diavolo senza cadere a piombo nel ridicolo.

Forse, e paradossalmente, ciò è accaduto proprio perché Frank Gehry è ancora, in una misura che io non sono in grado di quantificare (e nemmeno lui, sospetto) qualcosa che non era previsto che rimanesse: un architetto.

Così s’è incartato, come si dice quando si gioca a scala a quaranta, ed ha scoperto il suo gioco in modo addirittura imbarazzante, tanto da provocare, ancora una volta, tenerezza e farmi venire il prurito umanitario di salvarlo da se stesso. I suoi apologeti, infatti, non lo faranno: continueranno a parlare di “fiori” e di “fluido” di “genialità fuori dagli schemi” e di “potenza creativa”. In tal modo avremo dieci, cento, mille di queste stronzate, il fantoccio di Gehry continuerà ad essere vivo e a lottare insieme a noi e diventerà sempre di più una maschera da commedia dell’arte con la tragica caratteristica di farsi venire davvero la cirrosi epatica e il delirium tremens con quel vino inacidito che gli altri personaggi della commedia faranno, invece, solo finta di bere.

Resta ad ogni modo il fatto che proprio lui, che sembrava il meno disponibile a prendersi sul serio, s’è invece immobilizzato nella posa del trombone.

Non credo, se questo può consolarti, che l’abbia fatto, come si dice da noi, “per male”.

In ogni caso, i suoi tifosi possono star sicuri: questa topica non gli costerà nulla. Anzi, a conti fatti, il nostro amico finirà per guadagnarci perché oramai l’iperattuale, in tutte le sue manifestazioni, gioca sul velluto. Come scrive Kung Sun, signore di Shang, e come tu stesso hai notato: “I chiacchieroni di professione la spuntano sempre, espongono i loro sofismi distorti per le strade, mentre i vari gruppi che a loro fan capo diventano grandi folle, e il popolo tutto, nel vedere che riescono ad accattivarsi re, duchi e uomini eminenti, finisce per imitarli”. E, se ciò è sempre stato vero, oggi lo è in proporzioni addirittura spettacolari.

La “critica” (quella che si autodefinisce così…) condiscenderà abbassando il testone e, al massimo, parlerà di “opera minore” e scarsamente rappresentativa, mentre, al contrario, si tratta a mio avviso di un’opera paradigmatica e altamente rappresentativa.

Con concisione involontariamente magistrale, essa rappresenta ed esaurisce tutte la minutaglia del suo genere: com’è proprio dei capolavori.

Che poi il primo capolavoro del terzo millennio sia una stronzata non è un incidente, né dovrebbe sorprendere chi vive su questo pianeta e non s’è ancora trasferito lassù a Laputa, dove, come angioletti colorati, svolazzano i critici d’architettura.

Ma vorrei precisare.

In termini assoluti, Paolo, la cosa di cui stiamo parlando vale, per capirci, tanto quanto quell’altra stronzata del Meeting di Consagra a Gibellina che tu conosci benissimo: cioè meno di nulla. Ma tra questi due edifici c’è una differenza enorme, e non solo per l’epoca in cui sono state pensate e costruite.

Il Meeting di Consagra è una sciocchezza ineffettuale; i suoi danni sono circostanziati e, tutto sommato, minimi. Sta lì, questo è tutto. Non è sintomo di nulla e non causa nulla. La sua relazione con la vocazione teatrale di Gibellina è, per così dire, puntuale e assolutamente circoscritta.

Non è niente, insomma: solo patetica ferraglia in posa d’arte.

Perciò chi vuole, in questo caso, può tranquillamente divertirsi, se gli aggrada, e tirar fuori dal cestino il manierismo, il neo-barocco, l’informale, il fluidificante e quello che cazzo gli passa per la testa; la cosa, tanto, resta un giochino per compilatori di cataloghi e curatori di depliant per aste televisive d’arte. Tutto qui.

Ma per Gehry le cose, capisci, non stanno così.

Qui siamo di fronte ai sintomi terminali di una situazione epocale, non si tratta della bizzarria di un imbrattatele. Una critica degna di questo nome avrebbe dovuto, per la verità, accorgersene da almeno dieci anni. Non se n’è accorta prima? Benissimo, ciò non depone a favore della sua perspicacia, però può capitare. Mettiamoci una pietra sopra. Ma adesso? Fino a quando dovremo continuare con i nostri Pritzker e con i nostri convegni sull’ipervirtuale, con gli olandesi e gli alambicchi sui trampoli, con questa coglioneria grottesca che ci ha piombati in un’atmosfera da vernissage permanente, prima di capire quale maledettissimo senso ha tutto questo vociferare da salotto affollato?

Fino a quando, caro Paolo?

E’ molto di più e molto peggio di puro e semplice manierismo.

Va da sé che io ho identificato, nella cosa di Gehry, un simbolo di particolare nitidezza, ma non vorrei che si prendesse il mio scritto per un semplice sfogo nei confronti di una brutta architettura. Non è questo. E’ la continuazione di un ragionamento che ormai provo a fare da anni. Da solo o in scarsissima compagnia. E che, salute permettendo, continuerò a fare. Anche se, quello che definirei il mio “stile”, non mi aiuta ad essere preso sul serio e anche se, vedi, io qui ormai mi sono rassegnato: continuo a vivere nella città di sempre, con l’aggiunta di qualche condizionatore, qualche megaschermo, qualche insegna ad intermittenza, qualche videocitofono e tantissimi videocellulari con cui parlare del nulla e trasmetterci sorrisi fasulli come i cretini.

Solo che le riviste d’architettura ci assicureranno vieppiù che lo stato dell’arte, viceversa, consiste in nuvole intirizzite, tetraedri sguenciati, solidi fluidi, virgole col ciuffo, serigrafie elettroniche che quando le tocchi fanno buh! e aerostati pieni di flatulenze riciclate al ciclamino (assolutamente ecosostenibili) che ogni tanto cambiano colore e ti comunicano, scritto e orale, che sei un minchione.

Non so cos’è meglio, sinceramente: se la realtà in cui ogni giorno viviamo, oppure quel palcoscenico fluorescente che viene fuori da quelle pagine. Ma tra l’una e l’altra cosa non credo che Wells o Kafka, Philip Dick o Borges sarebbero mai riusciti ad immaginare un labirinto di stupidità più inestricabile.

Da una parte non succede niente che non sia già successo milioni di volte, mentre dall’altra schermi, fanfare e palcoscenici ti assicurano che nulla è più come prima, che oramai ci spostiamo, teletrasportati in tempo reale, da una stronzata all’altra e che è arrivato il momento di mettere all’ordine del giorno la questione dell’immortalità gratuita per chiunque ne faccia richiesta, dimostrando senza possibilità di dubbio di essere un coglione. Perché l’immortalità va bene ma non per i cacadubbi. Quelli crepino pure.

Vedi Paolo, io non so dirti molto sulla differenza tra storia dell’architettura e storia della spazialità, è una distinzione che arrivo appena ad intuire e che forse rimane troppo raffinata per le mie capacità. Mi pare che il tempio di Segesta sia architettura, che il cimitero di Asplund sia architettura. Mi pare, invece, che una banana marcia di proporzioni pantagrueliche abbandonata su una triste piazzola e spacciata come “fermata per autobus” sia solo cartellonistica d’infima categoria.

Ma so anche che questa banana marcia, nell’epoca dell’iperattuale, non è innocua come sembra e che basterebbe guardare senza indifferenza, con quella “compassione” senza cui non esiste poesia, la vecchia pensionata che, spaurita, se ne sta seduta all’ombra di quel pezzo d’arte a sferruzzare sperando che il tram arrivi al più presto, per correre a denunciarla subito come crimine contro l’umanità. Non mi interessa altro.

D’altra parte vedo che se una gentile signora tutta firmata e impataccata di medaglie arriva da non so più quale nord, tiene un pistolotto di esasperante banalità, la chiama “Lecture” e la intitola “Total Fluidity” non c’è più nessuno cui rimanga abbastanza cervello non fluido da assumersi l’incombenza burocratica di organizzare un comitato d’accoglienza che la prenda, come merita, a pernacchie.

Prendono appunti, invece.

Perché noi, porco qui e porco là, non dobbiamo mica essere provinciali!

Mai essere provinciali, cribbio!

Molto meglio calarsi le braghe. Così ce le caliamo.

Basta guardarsi intorno e si capisce, senza neppure troppo sforzo, che l’architettura è defunta e ormai comincia a puzzare, però vai al convegno e li senti sprizzare ottimismo da tutti i pori. Tanto per non essere provinciali invitiamo uno il cui chef d’oeuvre consiste in un sottopassaggio, sul quale ha spennellato una mano di vernice rossa rattrappita per poi fotografarlo con quattro scemi che ci ballano davanti. Arriva con il suo ciuffo impomatato e ci racconta in inglese che è proprio così che va fatto e che è questa la soluzione vera e giusta per i problemi della megalopoli. Noantri ci imbriachiamo, enumeriamo le osterie cantando in coro e festeggiamo l’ultimo genio dell’architettura, fresco, fresco, appena uscito dal culo della gallina: tanto lei ne caca uno al giorno e, quanto al vino, non c’è pericolo che si esaurisca perché quello, state tranquilli, è produzione propria.

E allora, mi dirai, perché continui a scrivere e a fare l’architetto?

Il fatto è che ciò che scrivo e faccio, caro Paolo, lo scrivo e lo faccio, nonostante tutto (trotzdem, direbbe Adolf Loos…) solo perché (non so bene se aggiungere “purtroppo”…) devo. E non per un qualche insopprimibile impulso morale, per carità, ma semplicemente perché non riesco a farne a meno. E’ una pulsione che ha molto di fisico e, se anche nessuno mi leggesse (com’è capitato per gran parte della mia vita e come capiterà di nuovo) credimi, scriverei (scriverò) lo stesso. Deve trattarsi di una specie di vizio.

Però è pur vero che questa volta ho scritto troppo a lungo e, sul web, questo è imperdonabile. Solo un’ultima cosa: ti ringrazio per avermene dato l’occasione e per avere, ancora una volta, mostrato con generosità e rigore, quale differenza passa, nei fatti, tra il silenzio di gesso dei gazzettieri dell’architettura e chi sa che non c’è gioco critico se non ci si mette in gioco.

Un carissimo abbraccio

Ugo

(Ugo Rosa – 7/3/2007)

Categorie

Gehry, dunque.