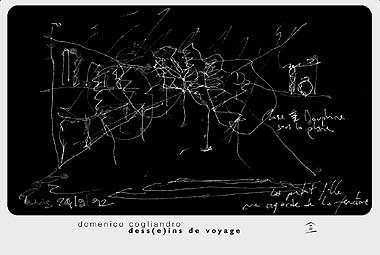

Esce per le edizioni della Biblioteca del Cenide un libro di disegni, Dess(e)ins de voyage, a cura di Domenico Cogliandro. Pubblichiamo la postfazione di Ugo Rosa.

Lavoratori all’estero

(Partono ‘e bastimente

pe’ terre assaje luntane…

Cantano a buordo:

so’ Napulitane!)

Geometria descrittiva – Teoria delle ombre

(“Dal primo libro dell’architettura”)

Per prima cosa l’ombra della sera

(che prima è grigia e poi diventa nera)

quindi l’ombra dei passeri per terra

e l’ombra delle piante nella serra.

L’ombra del cane, quella del coniglio,

l’ombra del nonno e l’ombra di mio figlio.

L’ombra del masso, l’ombra delle foglie,

l’ombra dell’ombrellone e di mia moglie.

C’è l’uomo ombra, l’ombra del peccato,

c’è l’ombra instabile dell’impiccato.

Ombre rosse, ombre gialle,

l’ombra dello scialle…

ultima viene lei:

l’ombra delle mie spalle.

Ogni cosa che esiste ha la sua ombra.

Ma un momento…qualcuno mi dirà dov’è finita

l’ombra dell’ombra?

Risponde il professore:

“L’ombra, caro, d’ombra non ne produce”

e che se ne deduce?

Ohibò, che l’ombra non sussiste!

Questo, per chi disegna, è molto triste.

Una raccolta di disegni, di questi tempi, appare postuma già da prima di vedere la luce. E se sono disegni “di viaggio” appare postuma due volte. Perché non si disegna più (non si può) e perché non si viaggia più (non si può e non si deve). Se s’insiste a volere fare, in modo patentemente irregolare, l’una e l’altra cosa vuol dire che qualcosa, negli ingranaggi, non ingrana. Ma siccome conosco Domenico e matto non mi sembra (non proprio, insomma, non più di quel tanto che è inevitabile per chi fa il nostro mestiere) mi chiedo se, per caso, il convertitore, stavolta, non abbia fatto cilecca.

Rifaccio i conti: tot euri, tot lire. Riprovo alla rovescia: tot lire, tot euri.

Tutto a posto. Il convertitore funziona. La colpa non è del cambio di moneta.

E allora? Allora non è vero che Domenico disegna e non è vero che viaggia. Certo, capita che mi telefoni a mezzanotte da una libreria di Lisbona dove, dice, ha trovato un opuscolo, che tiene, giura, tra le mani, con sopra (stampato nero su bianco, niente scherzi) un progetto del mio studio. Capita che gli telefoni io e lo trovi tra Napoli e Roma, oppure tra Milano e Parigi oppure a Finisterre, fermo davanti all’Atlantico perché più avanti di lì non si può andare. Capita che ci diamo un appuntamento a Siracusa e lui sia altrove, forse a Firenze ma in procinto di spostarsi a Venezia, oppure a Venezia ma (mi rassicura) in procinto di avvicinarsi alla Sicilia passando per Firenze. Ma io, che da casa mia non mi sposto se non per raggiungere lo studio (e lo faccio di malavoglia, sognando quei meravigliosi macchinari che permettono ai Jetsons di Hanna & Barbera di spostarsi di lavarsi, vestirsi, fare colazione e passare dal letto alla scrivania dell’ufficio senza muoversi) non lo sento, per questo, estraneo né lontano.

E dire che provo orrore per la schiatta dei viaggiatori.

Da Robert Byron (The road to Oxyana! Che sia maledetto questo stradannato Baedeker’s guide per turistoni de luxe) a Bruce Chatwin (che i suoi libracci da camel trophy brucino all’inferno, nel medesimo girone in cui vengono abbruciacchiati, con lenti ustorie ricavate da obiettivi Nikon, tutti i turisti e in particolare quelli che se ne vanno in giro a turisteggiare dicendo che loro sono un’altra cosa …sono travellers).

Crepino tutti.

Questa feccia d’alto bordo ha ridotto il mondo una gruviera a furia di trapanarlo (per sport, porca miseria, neanche per bisogno), e ora ha la faccia tosta di lamentarsi perché caterve di imbecilli non fanno altro che seguire il loro fulgido esempio come sanno e come possono.

Te li ritrovi dappertutto, sono come i tafani.

Dalle mie parti mi credevo al sicuro: ma che deve venirci a fare, qui, un turista? E invece no. Svolazzano pure sopra queste pale di ficodindia arrostite dal sole. Cercano la Sicilia vera, mica quella edulcorata delle coste…non hanno più dove andare. Hanno visto tutto: dalla Patagonia (oh! la Patagonia…Oh! Sepulvedaoltrechechatwin…) al circolo polare artico, perciò gli resta da visitare solo il buco del culo del mondo. E io, che ci abito, me li vedo un bel giorno spuntare qui, all’angolo tra le vie Sallemi e Aretusa (dove pensavo, cretino che sono, di cavarmela…) con lo zainetto e i calzettoni ai polpacci “Excuse me, please…”, e tra le mani, per giunta, il povero Leonardo Sciascia, “Sicily as metaphor”.

Perché, vedete, questi qui non sono degli sprovveduti: si va sul Volga? Ecco una bella edizioncina di “Guerra e Pace” (non c’è di meglio che vedere i luoghi con gli occhi dei grandi scrittori…). Si va in Scozia? Walter Scott in saccoccia. Per Dublino c’è Joyce e per Parigi Balzac.

Ah! Monsieur Guillotin, perché non hai finito quello che avevi cominciato?

Ma, siamo giusti, non possiamo addossare al delicato ideatore della lama a caduta questa colpa. Il fatto è che dalla nobiltà di sangue ci si difende consultando il pedigree, ma con quella dello spirito siamo disarmati: da un momento all’altro sbuca fuori senza preavviso un Chatwin con una vita da vivere che ti tramortisce con le sue memorie, i giorni vissuti pericolosamente, le fidate scarpe da viaggio e il suo (oh mio dio!) il suo Moleskine (cosa non darei, a volte, per una briciola della passione, della presenza di spirito, della leggerezza di tocco e del gesto felice e adolescenziale di Jack lo squartatore)

Allora Domenico, siccome è amico mio, non è un turista (o, se preferite, un viaggiatore).

Nessuno si permetta di sostenere il contrario (ricordatevi di Jack… non si può mai sapere).

E’ stato qui e là, ma sempre per lavoro, mai per spasso: è un emigrante, uno che va a faticare nelle miniere di carbone e nelle acciaierie (la valigetta di cartone c’è ma non si vede).

Ora va bene, le cose quadrano.

E’ uno che lavora, o almeno ci prova, proprio come me. Solo che lui, essendo di gran lunga più intelligente, ha capito, contrariamente al sottoscritto, qual è precisamente il suo lavoro e lo svolge con tutta l’eleganza che quel lavoro gli consente, con tutta l’eleganza che, del resto, gli è connaturata.

Quelli che vedete non sono menate di un traveller, sono prove, esercitazioni, tentativi e, infine, manufatti che lui esegue immediatamente, sul posto dove si trova.

In altri termini Domenico offre un servizio itinerante che io, sia detto a discapito della mia azienda (crepi pure la pubblicità) non offro: lavora pure a domicilio.

Siamo due artigiani, solo che uno si illude di potere fare scarpe senza prendere le misure a piedi che, in genere, puzzano. L’altro (giustamente, aggiungo) no.

Lo fa, dicevo, con stile.

Il metro gli oscilla ipnotico tra le mani come una bacchetta magica: il cliente neppure se ne accorge.

Il tempo di sorbirsi un caffè che già sul tavolo campeggia un calco del suo piedone maleodorante; lì sopra, perfino la carogna lo ammette, sembra un’altra cosa. Bianco, vellutato, che se ci passi un dito sopra pensi alle pesche.

E’ proprio così.

Siamo calzolai: possiamo forse permetterci di detestare quei piedi che dobbiamo calzare?

No.

Per questo io sarò dannato; perché detesto i piedi, quei piedi che dovrebbero invece conformare la mia povera esistenza di ciabattino, ma Domenico assurgerà al cielo perché li ama, è evidente.

E quando, da lassù, lui guarderà (se guarderà) la mia testa pelata che ondeggia disperatamente tra i miasmi, sorriderà e, dopo aver fatto con delicatezza la punta alla matita, me la lascerà cadere sul cranio in verticale come un siluro.

E quello farà parte della pena.

E io me lo sarò meritato.

(Ugo Rosa – 28/1/2004)